西柏坡培训的“年轻化”探索:90后干部眼中的红色课堂

发布时间:2025-03-21 14:54:04 人气:33

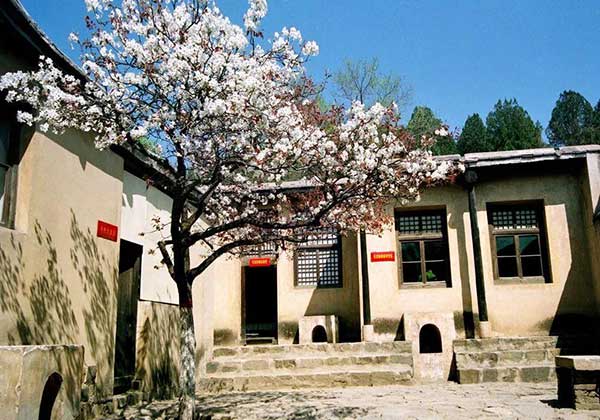

在河北省平山县的太行山深处,西柏坡作为中国革命的重要历史坐标,承载着“新中国从这里走来”的厚重记忆。这片红色热土曾是中国共产党解放全中国的“最后一个农村指挥所”,七届二中全会在这里召开,“两个务必”的号召从这里响彻中国。然而,当历史的车轮驶入新时代,如何让红色基因跨越时空与年轻一代对话,成为西柏坡干部培训的重要课题。近年来,一场以“年轻化”为关键词的教育革新在这里悄然展开,90后干部成为这场变革的参与者、体验者与传播者。他们眼中的红色课堂,既是对初心的叩问,更是一场传统与创新的碰撞。

一、从“单向输出”到“沉浸共情”:技术赋能重构历史叙事

传统的红色教育常被诟病为“填鸭式教学”,而西柏坡的年轻化探索首先打破了这一桎梏。在中共中央旧址的复刻场景中,虚拟现实技术让90后干部戴上VR眼镜,瞬间“穿越”到1949年的七届二中全会现场:斑驳的木桌、泛黄的文件、窗外的炮火声与代表们的讨论声交织,毛泽东提出“进京赶考”的历史时刻变得触手可及。这种沉浸式体验并非简单的技术堆砌——当学员在“西柏坡智慧党建云平台”上通过手势操控调取会议原始记录,用数字笔在电子屏上批注思考时,技术真正成为了连接历史与现实的桥梁。

二、从“纪念碑叙事”到“青春对话”:代际碰撞激发价值共鸣

“当我在防空洞遗址看到土墙上用子弹壳刻下的入党誓词时,突然理解了父辈的坚守。”1993年出生的年轻干部在“时空信箱”活动中,给1948年的地下党员写下了一封回信。这种代际对话的设计,让90后学员在触摸历史细节时,找到了与自身成长的共鸣点。培训中心特别开设的“青年说”论坛上,脱贫攻坚驻村干部分享新时代的“赶考故事”,航天工程师讲述科技报国的“长征路”,红色精神在当代实践中的延续让历史教育有了现实的落脚点。

更具突破性的是“解构—重构”教学法的应用。在“西柏坡精神与Z世代职场观”工作坊中,90后干部们用思维导图拆解“两个务必”的内涵,将其与“杜绝躺平”“警惕精致利己主义”等现实议题结合,甚至创作出RAP版《赶考新说》。这种解构不是消解崇高,而是用年轻人的话语体系重构价值认同。正如95后学员所说:“我们不是在重复历史,而是在寻找属于这个时代的‘西柏坡答案’。”

三、从“教育基地”到“成长生态”:长效机制培育红色火种

年轻化探索不止于教学创新,更在于构建可持续的成长生态。培训结束后,学员自动进入“西柏坡青年先锋营”线上社群,持续参与“红色剧本”创作、乡村调研实践等项目。曾在培训中设计“脱贫攻坚沙盘”的工程师,如今带领团队开发了“西柏坡数字孪生系统”,让更多年轻人通过手机即可云游革命旧址。这种“培训—实践—反哺”的闭环,使红色教育转化为持续的行动力。

站在西柏坡纪念馆前的五大书记铜像前,新一代年轻干部依然能感受到历史的重量,但手中的学习工具已从笔记本变成了数字化终端。这种变与不变的辩证,正是红色教育年轻化的深层逻辑:变的是方法手段,不变的是精神内核;变的是表达方式,不变的是价值追求。当90后干部在AR复原的华北人民政府财政部旧址前讨论区块链政务应用,在体验“小米加步枪”后勤模拟系统后思考乡村振兴产业链时,西柏坡精神已然完成了一次跨越时空的传承。这场年轻化探索证明,红色基因永远不会老去,它总能在与时代的对话中焕发新的生命力,为每一代人的“赶考路”提供永恒的精神坐标。

上一篇:西柏坡精神有什么意义

下一篇:解码“两个务必”的治理基因:干部培训何以赋能中国式现代化